NOTISA: A situação das favelas brasileiras pode ser comparada com o Holocausto, de alguma maneira?

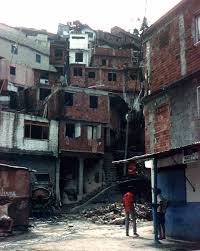

ZYGMUNT BAUMAN – Não, colocar o fenômeno das favelas na mesma categoria do Holocausto faria sua compreensão, assim como sua profilaxia, mais ao invés de menos difícil. Holocausto (de judeus, ciganos, armênios na Turquia, tutsis em Ruanda) foi um meio desenvolvido e aplicado para aniquilar populações inteiras, homens e mulheres, idosos e jovens – grupos considerados ‘vazios’ de usos positivos, quando em interferência com o modelo de ordem social, que se presumia dever ser entranhado e reforçado. As favelas, multiplicadas e vivendo um ‘inchaço’ desde os anos 70 nas grandes cidades do Brasil – passaram de cerca de 60 favelas no Rio de Janeiro em 1940 para um número que se alega ser de 600 hoje – pelo influxo massivo de populações rurais sem terra, expropriadas ou desempregadas (predominantemente do nordeste do país), encontraram sua posição indispensável na totalidade do sistema social vigente, praticam uma série de funções sociais para as quais são, até agora, insubstituíveis, e até onde eu sei, não existem projetos que visem à exterminação de seus habitantes in totum, tampouco há um grupo poderoso o suficiente para compor e sustentar tal desígnio.

ZYGMUNT BAUMAN – Não, colocar o fenômeno das favelas na mesma categoria do Holocausto faria sua compreensão, assim como sua profilaxia, mais ao invés de menos difícil. Holocausto (de judeus, ciganos, armênios na Turquia, tutsis em Ruanda) foi um meio desenvolvido e aplicado para aniquilar populações inteiras, homens e mulheres, idosos e jovens – grupos considerados ‘vazios’ de usos positivos, quando em interferência com o modelo de ordem social, que se presumia dever ser entranhado e reforçado. As favelas, multiplicadas e vivendo um ‘inchaço’ desde os anos 70 nas grandes cidades do Brasil – passaram de cerca de 60 favelas no Rio de Janeiro em 1940 para um número que se alega ser de 600 hoje – pelo influxo massivo de populações rurais sem terra, expropriadas ou desempregadas (predominantemente do nordeste do país), encontraram sua posição indispensável na totalidade do sistema social vigente, praticam uma série de funções sociais para as quais são, até agora, insubstituíveis, e até onde eu sei, não existem projetos que visem à exterminação de seus habitantes in totum, tampouco há um grupo poderoso o suficiente para compor e sustentar tal desígnio.Para começar, as favelas servem como ‘lixeira’ para o grande número de indivíduos ‘redundantes’, comprimidos de outras partes do país, onde seus tradicionais modos de vida foram destruídos, que procuraram chances de reconstruir suas vidas nas cidades grandes, mas para os quais os poderes do Estado não possuem provisões sociais para oferecer, ou planos para provê-los no futuro próximo. A notória ‘informalidade’ da vida dentro desses meios, pairando constantemente à beira da ilegalidade, atua “como uma alternativa” para as agências do Estado, que não são hábeis o bastante para assumir a responsabilidade pela sobrevivência dos empobrecidos, exilados e redundantes.Mesmo sem declarar isto abertamente, agências estatais devem estar confortáveis com a capacidade de as populações das favelas de “cuidarem dos assuntos com as próprias mãos” – por exemplo, montar seus barracos com materiais instáveis, encontrados ao acaso ou roubados, na falta de projetos de habitação planejados e construídos por autoridades estaduais ou municipais para acomodá-los. Na verdade, as consequências potencialmente desastrosas da escassez de serviços médicos públicos são ao menos, em pequena parte, mitigadas pela presença de redes informais/ ilegais de patrões e clientes.

O vácuo político-social criado no interior desses meios pela saída em retirada de instituições estaduais ou municipais, sua relutância ou inabilidade de adentrar e (para todos os intentos e propósitos práticos) verdadeira suspensão aí das leis do país, assim como a incapacidade de o Estado de fazê-las obrigatórias, foi prontamente preenchido por poderosos impérios do tráfico de drogas – para os quais as favelas, na condição de que a presente situação se perpetue, se tornaram rapidamente indispensáveis: de fato, principais enclaves no país – uma vasta rede de postos avançados. Esses impérios, fazendo com que o Rio se tornasse um elo crucial na rota da circulação da maconha e da cocaína, têm agora investido na meta de preservar as favelas e seus mecanismos de auto-reprodução. Com tais objetivos em mente, o Comando Vermelho e seus competidores emergentes/alternativos, como, por exemplo, o Terceiro Comando, assumiram, mesmo que de forma deformada, a ‘lei e a ordem’ e as funções de prover serviços sociais, que as agências estatais abandonaram ou falharam em assumir.

É claro que, muitas das funções decisivas para levantar as populações das favelas acima do círculo vicioso de pobreza, exclusão e ‘invalidez’ social, como, por exemplo, a educação – 25% dos moradores jovens das favelas não possuem qualquer instrução, e somente 1% alcançou o nível superior – caíram como baixas colaterais dessa mudança de poder.

Na falta de todo e qualquer constrangimento legal – muito menos um controle estatal efetivo – sobre a atividade dos conglomerados do tráfico de drogas, as favelas se tornaram o palco favorito onde é encenado o ajuste de contas entre grupos concorrentes. Como resultado, a taxa de homicídios (composta de vítimas de conflitos intragangues, clientes não confiáveis e vítimas acidentais) é consideravelmente maior do que nos distritos ‘melhores’, de classe média do Rio, o que constitui a principal circunstância responsável por tornar a favela, nas mentes da classe média, um sinônimo de violência desenfreada, e que reduz ao mínimo tolerável a comunicação entre regiões pobres e afluentes da cidade, não obstante sua proximidade física.

Por último, mas não menos importante, as relações entre policiais e ‘companhias que traficam drogas’ são, na feliz expressão de Bernardo Sorj (ver seu Confronting Inequality in the Information Society, UNESCO: Brazil 2003), “nem guerra nem paz”. Por um lado, como Sorj aponta, “a polícia representa o principal inimigo do tráfico de drogas, assassinando centenas de seus membros e empregados a cada ano”. Por outro, todavia, “a polícia participa dos vastos lucros do comércio das drogas, seja pela venda de armas, libertando traficantes e ‘chefes’ mediante pagamento, ou aceitando subornos para permitir a passagem de cargas”. Esse amor e ódio entre os dois principais ‘agentes do terror’ acrescenta ao estigma a imagem de favelas como teatro de violência genocida; ao mesmo tempo, no entanto, também adiciona a ‘funcionalidade’, verdadeira indispensabilidade, para as favelas na manutenção do atual sistema de poder brasileiro. Permitam-me acrescentar, a polícia brasileira possui um longo histórico de tratamento brutal contra os pobres do país, alcançando tempos distantes, desde bem antes da relativamente nova proliferação das favelas; estas não deram origem à brutalidade – ela foi somente reforçada sobre diferentes fontes e ganhos corruptos. A brutalidade policial é concebida para ser espetacular, não para ser particularmente bem-sucedida em combater crimes e corrupção e sim para convencer a população de seu poder coercitivo potencial e atemorizá-los à obediência silenciosa.

No todo, o registro sangrento e a intensidade da violência que aparenta crescer nas áreas pobres das cidades brasileiras são fatores essencialmente conservadores, calculados para preservar e mesmo ‘entranhar’ a atual estrutura de dominação sóciopolítica (e, sobretudo, a submissão de suas principais vítimas – os redundantes, os excluídos, os pobres e os miseráveis – não para modificar ou remodelar, muito menos para revisar ou superar o presente modelo de sociedade e distribuição de poder, o que foi regra no objetivo de iniciativas como o Holocausto).

NOTISA: A população das áreas das favelas está sendo tratada como ‘o outro’, de acordo com o seu conceito sobre aquele que é estranho, indesejável, estrangeiro etc.?

ZYGMUNT BAUMAN – Sim, os residentes das favelas estão configurados na variação brasileira de um problema muito mais universal da vida urbana: a criação da imagem do ‘outro’ na forma do estranho, ou desconhecido. Não importa o que aconteça com as cidades em sua história, uma característica permanece constante: as cidades são espaços onde estranhos se movem ou permanecem em lugares próximos uns dos outros. Esta presença de estranhos em todos os espaços, constantemente dentro do alcance e da linha de visão, insere uma grande dose de ‘incerteza perpétua’ para todos objetivos dos habitantes; essa presença é uma fonte de ansiedade prolífica e inesgotável, e de uma agressividade que normalmente permanece dormente, mas que de tempos em tempos entra em erupção.

ZYGMUNT BAUMAN – Sim, os residentes das favelas estão configurados na variação brasileira de um problema muito mais universal da vida urbana: a criação da imagem do ‘outro’ na forma do estranho, ou desconhecido. Não importa o que aconteça com as cidades em sua história, uma característica permanece constante: as cidades são espaços onde estranhos se movem ou permanecem em lugares próximos uns dos outros. Esta presença de estranhos em todos os espaços, constantemente dentro do alcance e da linha de visão, insere uma grande dose de ‘incerteza perpétua’ para todos objetivos dos habitantes; essa presença é uma fonte de ansiedade prolífica e inesgotável, e de uma agressividade que normalmente permanece dormente, mas que de tempos em tempos entra em erupção.O ‘outro’ também fornece uma saída conveniente –e prática – para o medo inato do desconhecido, do incerto e do imprevisível. Afastando os ‘estranhos’ para longe de nossas casas e ruas, o apavorante fantasma da incerteza é, mesmo que por apenas um momento, exorcizado: o horrível monstro da insegurança é queimado em efígie. Mas, apesar desses exorcismos, nossa moderna vida líquida permanece teimosamente incerta, errante e caprichosa; o alívio tem vida curta, e esperanças ligadas aos mais firmes alicerces são derrubadas assim que surgem.

O ‘estranho’ é, por definição, um agente movido por intenções que podem ser, na melhor das hipóteses, adivinhadas – mas das quais nunca se pode ter certeza. Em todas as equações que compomos quando estamos deliberando o que fazer e como se comportar, o estranho é uma variável desconhecida. O estranho é, afinal, ‘estranho’, um ser bizarro, cujas intenções e reações podem ser radicalmente diferentes daquelas das pessoas ordinárias (comuns, familiares). E então, mesmo quando não se comportam agressivamente ou ressentidos de forma explícita, estranhos provocam desconforto: sua mera presença torna torturante a tarefa que já é desanimadora, de prever efeitos de uma ação e suas chances de sucesso. E mesmo o dividir espaço com estranhos, viver na proximidade de estranhos (que via de regra não são convidados ou bem-vindos), é a condição que os habitantes das cidades sentem como difícil, e mesmo impossível de se esquivar.

Como a proximidade dos desconhecidos é o destino não-negociável dos citadinos, alguns modus vivendi capazes de tornar a coabitação palatável e a vida desfrutável precisam ser desenhados e testados. A maneira pela qual gratificamos essa necessidade é, todavia, uma questão de escolha. E as escolhas nós as fazemos cotidianamente: sejam por ação ou omissão, por projeto ou padrão, por decisão consciente ou apenas por seguir, cega e mecanicamente, os moldes costumeiros; por discussão e deliberação ampla, ou apenas por seguir o confiável, porque é um meio na moda. Abandonar a busca de uma convivência (modus co-vivendi) é uma das decisões possíveis.

Sobre São Paulo, por exemplo – a maior, mais movimentada e rápida das cidades brasileiras em expansão – Teresa Caldeira escreve: “São Paulo é hoje uma cidade de muros. Barreiras físicas foram construídas por toda a parte – ao redor das casas, apartamentos, parques, praças, locais de trabalho e escolas… Uma nova estética da segurança modela todos os tipos de construções e impõe nova lógica de vigilância e distância…” Quem pode pagar, compra para si uma residência em um “condomínio”, em sua essência uma ação eremita: fisicamente dentro, mas social e espiritualmente fora da cidade. “Comunidades fechadas têm por objetivo serem mundos à parte. Suas propagandas propõem um ‘modo de vida’ total que deveria representar uma alternativa à qualidade de vida oferecida pela cidade e seu deteriorado espaço público”. Uma característica proeminente do condomínio é seu “isolamento e distância da cidade. Isolamento significa separação daqueles considerados socialmente inferiores” e, como os criadores e agentes do estado insistem, “o fator chave para garantir isso é a segurança. Isso significa cercas e muros circundando o condomínio, guardas em alerta vinte e quatro horas por dia controlando as entradas, e um leque de medidas e serviços para manter os outros do lado de fora”.

Como todos sabemos, cercas possuem dois lados. Cercas dividem o espaço que de outra forma seria contínuo em um “lado de dentro” e um “lado de fora”, mas o que está ‘dentro’ para aqueles que estão em um lado da cerca é o que está ‘fora’ para aqueles do outro lado. Os residentes do condomínio se cercam fora da vida truculenta e difícil da cidade em um oásis de calma e segurança. Pelo mesmo motivo, no entanto, eles cercam todos os outros fora dos locais seguros, decentes e agradáveis e em suas próprias, reconhecidamente esquálidas e miseráveis ruas. A cerca separa o ‘gueto voluntário’ dos ricos e poderosos dos guetos forçados dos pobres e infelizes. Para os indivíduos dentro dos guetos voluntários, os outros guetos são espaços aonde não se deve ir. Para os residentes da contrapartida involuntária, a área na qual estão confinados é uma área da qual não se pode sair.

Paradoxalmente: originalmente construídas para garantir segurança para todos seus habitantes, as cidades são hoje em dia mais associadas com o perigo do que com a segurança. Como Nan Elin posiciona: o “fator medo com certeza cresceu, como pode ser indicado pelo aumento no número de sistemas de trancas de portas de carros e casas, pela popularidade das comunidades ‘muradas’ e ‘seguras’ para todos os grupos etários e de renda e pela crescente vigilância de espaços públicos, para não mencionar os relatos de perigo emitidos insistentemente pela mídia de massa”.

Ameaças genuínas e presumidas para o corpo e para a propriedade individual estão se tornando considerações maiores sempre que méritos ou desvantagens de um espaço são contemplados. Ameaças também foram apontadas como a preocupação no topo das políticas imobiliárias. Incerteza do futuro, a fragilidade da posição social e a insegurança existencial, esses acompanhantes onipresentes da vida no mundo ‘líquido-moderno’, estão notoriamente enraizadas em locais remotos, ainda assim, as paixões por eles geradas tendem a ser focadas nos alvos mais próximos e canalizadas nas preocupações com a segurança individual: o tipo de preocupações que são condensadas em ímpetos segregacionistas / exclusionistas, levando inexoravelmente a guerras de espaço urbano.

Como nós podemos aprender do estudo perceptivo do jovem crítico de arquitetura e urbanística americano, Steven Flusty, dar os meios necessários para essa guerra, e, particularmente, desenhar as maneiras para negar aos adversários o acesso ao espaço reivindicado são os fins mais salientes da inovação da arquitetura e do desenvolvimento urbano nas cidades norte-americanas.

As novidades mais orgulhosamente anunciadas são os ‘espaços interditivos’ – “projetados para interceptar, repelir ou filtrar possíveis usuários”. Explicitamente, o propósito dos ‘espaços interditivos’ é dividir, segregar e excluir – não construir pontes, facilitar acessos e locais de encontro hospitaleiros; não facilitar, mas sim romper a comunicação e separar, não unir pessoas.

As invenções arquitetônicas / urbanísticas listadas e nomeadas por Flusty são os equivalentes aprimorados das torres, fossos e ameias das paredes das cidades; com apenas a ressalva de que ao invés de defender a cidade e seus habitantes contra os inimigos de fora, são construídas para manter os residentes da cidade do lado de fora. Entre as invenções citadas por Flusty, está o “espaço escorregadio” – “um área que não pode ser alcançada, porque seu acesso é contorcido, prolongado ou porque faltam caminhos para a abordagem”, o “espaço espinhoso” – “um espaço que não pode ser confortavelmente ocupado, defendido por detalhes como chuveiros automáticos para extinção de incêndios montados em paredes, para expulsar vadios, ou bordas inclinadas para impedir que pessoas se sentem”; e “espaços agitados” – “áreas que não podem ser utilizadas sem vigilância devido ao controle ativo de patrulhas móveis e / ou tecnologias remotas ligadas a estações de segurança”. Todas essas inovações e outras como elas têm somente um propósito: cortar enclaves extraterritoriais, erigir pequenas fortalezas nas quais os membros da elite supra-territorial global podem aprumar, cultivar e apreciar sua independência física e seu isolamento espiritual da localidade. Os ‘aprimoramentos’ descritos por Steven Flusty são manifestações high-tech da constante mixofobia (receio de estar na presença física de descoonhecidos), uma das reações mais comuns à incompreensível, arrepiante e enlouquecedora variação de tipos e estilos de vida humanos que esbarram em seus ombros nas ruas das cidades contemporâneas e em seus ‘ordinários’ (leia-se: não protegidos por ‘espaços interditivos’) bairros. Descarregar anseios segregacionistas pode aliviar a tensão crescente. Diferenças confusas e desconcertantes podem ser inexpugnáveis e irascíveis, mas talvez a toxina possa ser removida de suas feridas atribuindo a cada forma de vida seu espaço físico separado, isolado, bem demarcado e devidamente guardado… Talvez cada um possa garantir a segurança de si mesmo, de seus amigos e parentes e outras pessoas ‘parecidas consigo mesmo’, em um território livre da mixórdia e da sujeira que irremediavelmente envenenam as áreas urbanas…

As invenções arquitetônicas / urbanísticas listadas e nomeadas por Flusty são os equivalentes aprimorados das torres, fossos e ameias das paredes das cidades; com apenas a ressalva de que ao invés de defender a cidade e seus habitantes contra os inimigos de fora, são construídas para manter os residentes da cidade do lado de fora. Entre as invenções citadas por Flusty, está o “espaço escorregadio” – “um área que não pode ser alcançada, porque seu acesso é contorcido, prolongado ou porque faltam caminhos para a abordagem”, o “espaço espinhoso” – “um espaço que não pode ser confortavelmente ocupado, defendido por detalhes como chuveiros automáticos para extinção de incêndios montados em paredes, para expulsar vadios, ou bordas inclinadas para impedir que pessoas se sentem”; e “espaços agitados” – “áreas que não podem ser utilizadas sem vigilância devido ao controle ativo de patrulhas móveis e / ou tecnologias remotas ligadas a estações de segurança”. Todas essas inovações e outras como elas têm somente um propósito: cortar enclaves extraterritoriais, erigir pequenas fortalezas nas quais os membros da elite supra-territorial global podem aprumar, cultivar e apreciar sua independência física e seu isolamento espiritual da localidade. Os ‘aprimoramentos’ descritos por Steven Flusty são manifestações high-tech da constante mixofobia (receio de estar na presença física de descoonhecidos), uma das reações mais comuns à incompreensível, arrepiante e enlouquecedora variação de tipos e estilos de vida humanos que esbarram em seus ombros nas ruas das cidades contemporâneas e em seus ‘ordinários’ (leia-se: não protegidos por ‘espaços interditivos’) bairros. Descarregar anseios segregacionistas pode aliviar a tensão crescente. Diferenças confusas e desconcertantes podem ser inexpugnáveis e irascíveis, mas talvez a toxina possa ser removida de suas feridas atribuindo a cada forma de vida seu espaço físico separado, isolado, bem demarcado e devidamente guardado… Talvez cada um possa garantir a segurança de si mesmo, de seus amigos e parentes e outras pessoas ‘parecidas consigo mesmo’, em um território livre da mixórdia e da sujeira que irremediavelmente envenenam as áreas urbanas…A mixofobia se manifesta em uma pulsão em direção a ilhas de similaridade e mesmice entre o mar de variedade e diferenças. As razões para a mixofobia são banais – fáceis de compreender, se não necessariamente fáceis de esquecer. Como Richard Sennett sugere, “o sentimento de ‘nós’, que expressa o desejo de ser similar, é uma maneira que os homens encontram de evitar a necessidade de olhar mais profundamente para dentro de cada um”. Esse sentimento promete algum conforto espiritual: a perspectiva de tornar a convivência mais fácil, fazendo redundantes os esforços para entender, negociar e se comprometer. “O desejo de evitar a participação de fato é inato ao processo de formar uma imagem coerente da comunidade. Sentir laços comuns sem experiências comuns ocorre primeiramente porque os homens têm medo de participação, têm medo dos perigos e desafios dela, têm medo da dor que ela provoca”. O impulso em direção à ‘comunidade da similaridade’ é um sinal do retrocesso não somente da alteridade externa, mas também do compromisso vívido ainda que turbulento, engajado ainda que incômodo que existe no lado de dentro.

Escolher a opção de fuga solicitada pela mixofobia tem uma consequência insidiosa e deletéria própria: quanto mais auto-perpetuante e auto-afirmada for a estratégia, mais é inefetiva. Quanto mais tempo se gasta na companhia de outros ‘como si mesmo’, com os quais é possível ‘socializar’ superficialmente e, evidentemente, sem riscos de incompreensão, e sem a onerosa necessidade de orbitar entre universos de significado distintos – mais os indivíduos que levam a cabo tais práticas tendem a ‘desaprender’ a arte de negociar significados e modus co-vivendi. Conforme falham em aprender ou esquecem as perícias necessárias para viver com as diferenças, ou simplesmente negligenciam a possibilidade de adquiri-las – eles veem com apreensão crescente a perspectiva de confrontar os estranhos cara-a-cara. Os estranhos parecem ainda mais assustadores conforme se tornam ‘alienígenas’, pouco familiares e incompreensíveis e quando a comunicação mútua que poderia finalmente assimilar a ‘estranheza’ para a sua própria vida-mundo desaparece ou nunca surge, em primeiro lugar. O ímpeto para um ambiente homogêneo e territorialmente isolado pode ser engatilhado pela mixofobia; mas, praticar a separação territorial é o cinto de segurança e a fonte de alimento dela.

Uma vasta maioria de pesquisadores concorda que o principal motivo que leva pessoas a se trancarem dentro das paredes e circuitos fechados de televisão de uma ‘comunidade murada’ é –consciente ou inconscientemente, de forma explícita ou tácita – seu desejo de manter a ‘fera longe de casa’, o que pode ser traduzido como manter os estranhos à distância… Estranhos são ‘riscos’, portanto cada desconhecido é um arauto do perigo. Ou pelo menos é nisso que aquelas pessoas acreditam. E o que elas desejam mais do que qualquer outra coisa é estar a salvo do perigo, mais precisamente, estar seguras do angustiante, assustador e incapacitante medo da insegurança. Elas esperam que as paredes os protejam do medo.

O revés, todavia, é que há mais de uma razão para se sentir inseguro. Sejam críveis ou fantasiosos, os rumores sobre os números crescentes de crimes e de assaltantes ou predadores sexuais preparando emboscadas e esperando por uma ocasião para atacar se traduzem em apenas uma dessas razões. Afinal de contas, nos sentimos inseguros porque nossos empregos, e por consequencia por nossos salários, posições sociais e dignidade, estão sob ameaça. Nós não estamos seguros contra a ameaça de sermos tornados ‘redundantes’, excluídos e despejados, perdendo a posição que amamos e acreditamos ter herdado, e que seria nossa para sempre. Tampouco as parcerias que gozamos estão infalíveis e seguras: podemos sentir tremores subterrâneos e esperar terremotos. A familiar vizinhança pode sofrer a ameaça de ser derrubada para dar lugar a novos empreendimentos. Em geral, seria evidentemente tolo acreditar que todas essas ansiedades bem ou mal-fundadas poderiam ser armazenadas e postas em animação suspensa uma vez que nos cercássemos com paredes, guardas armados e câmeras de tv.

Mas o que dizer sobre aquela (aparentemente razoável) primeira razão para optar por uma ‘comunidade murada’ – distante dos medos de abordagens físicas, violência, assaltos, roubos de carro e mendigos importunos? Não vamos ao menos dar atenção a esse tipo de medo? Infelizmente, mesmo nesse front, os ganhos dificilmente justificam as perdas. Como é indicado pela maioria dos observadores atentos da vida urbana contemporânea, as probabilidades de ser assaltado ou roubado podem cair uma vez que se está atrás dos muros, – a persistência do medo, no entanto, não (mesmo assim, pesquisas conduzidas recentemente na Califórnia, talvez a maior guarnição da obsessão por ‘comunidades muradas’, não encontraram nenhuma diferença entre os espaços murados e não-murados). Anna Minton, a autora de um estudo aprofundado intitulado ‘Ground Control: Fear and Hapiness in the Twenty-First-Century City’, conta o caso de Mônica, uma mulher que “gasta a noite inteira acordada e muito mais assustada do que jamais esteve em 20 anos vivendo em ruas comuns” quando “uma noite, os portões eletronicamente controlados não funcionaram e tiveram de ser abertos de forma convencional”. Atrás de muros, a ansiedade cresce, ao invés de se dissipar – e o mesmo se passa com a dependência do estado mental dos residentes nos ‘novos e avançados’ dispositivos de alta tecnologia, comercializados na promessa de manter riscos, medos e perigos fora de jogo. Quanto mais um indivíduo se cerca com esses dispositivos, maior é o medo que algum deles ‘pare de funcionar’. E quanto mais esse alguém se preocupa com a ameaça espreitando em cada estranho, mais a “tolerância e apreciação pelo inesperado retrocede”, e menos esse alguém é capaz de confrontar, manusear, gozar e apreciar a vivência, variedade e vigor da vida urbana. Se trancar em uma comunidade murada para afastar os receios, é como retirar a água da piscina para ter certeza de que as crianças vão aprender a nadar em total segurança.

NOTISA – A parcela de nossa população que “não se importa” com o que ocorre dentro das favelas pode estar contribuindo, mesmo que inconscientemente, para uma forma de democídio (assassinato perpetrado pelo Estado contra pessoas em geral)?

ZYGMUNT BAUMAN – A capitulação tipicamente brasileira da separação espiritual entre estranhos, o preconceito mútuo, a desconfiança e a inimizade é o “medo do ‘morro” e o “desdém por aqueles aqui de baixo” – os “residentes do asfalto”.

Oscar Newman, um urbanista e arquiteto americano, sugeriu, em 1972, em um artigo com um título auto-explicativo – Espaço defensável, pessoas e design na cidade violenta – que o remédio preventivo contra o medo da violência urbana é a demarcação clara de limites – uma ação que desencorajaria ações invasivas de estranhos. A cidade é violenta e repleta de perigos porque – assim dizem Newman e seus apóstolos – está cheia de estranhos. Quer evitar infortúnios? – diz Newman: mantenha os estranhos a uma distância segura. Torne seu espaço compacto, brilhantemente iluminado, fácil de ser observado, possível de ser visto “através de” e seus medos irão desaparecer, você saboreará, finalmente, o maravilhoso gosto da segurança…

Como a experiência demonstrou, no entanto, os esforços para tornar espaços “defensíveis” levaram a aumentos agudos em preocupações com segurança. Arautos e sintomas da segurança “sendo um problema” continuam nos lembrando de nossas inseguranças… Como Ana Minton argumentou em seu estudo recente: “O paradoxo da segurança é que, quanto melhor funciona, menos deveria ser necessária. Ainda assim, ao invés disso, a necessidade de segurança pode ser tornar viciante…” De proteção e segurança nunca há o bastante; uma vez que se começa a desenhar e fortificar fronteiras, não há retorno. O principal beneficiário é nosso medo: ele prospera e se torna exuberante, alimentando-se de nossos esforços por desenhar e armar fronteiras.

Em uma das mais afiadas oposições imagináveis à opinião de Newman estão as recomendações postas no papel por Jane Jacobs: é precisamente na multidão das ruas da cidade e na profusão de estranhos ao redor que encontramos socorro e nos libertamos do medo que exala a cidade, aquele “grande desconhecido”. A palavra que define esse elo, diz ela, é confiança. A confiança na reconfortante segurança das ruas da cidade é destilada da multiplicidade de encontros e contatos rápidos nas calçadas… O sedimento e traço duradouro de contatos públicos casuais é um tecido de malhas de união-em-público compostas por respeito e confiança civis. A falta de confiança é um desastre para uma rua de cidade – conclui Jacobs.

Há a falta de comunicação e de laços que compartilham vidas na ausência de confiança; e a falta de confiança leva à indiferença moral – despreocupada com o que acontece com ‘eles’, os que estão ‘lá fora’, não importa o quão atroz e repelente possa soar, se aplicado a ‘nós’ ou a ‘pessoas como nós’. A premonição de Jacobs pode assim se comprovar certa, se nada for feito para impedi-la…

Mas algo está sendo feito, mesmo se o que foi feito até agora ainda não seja o bastante para cortar o nó górdio firmemente amarrado durante décadas, se não séculos. Veja por exemplo o Viva Rio, a maravilhosa iniciativa de resistência à violência, com a introdução de escolas em distritos anteriormente privados de instituições educacionais, incentivando trocas humanas entre “favela e asfalto”, empréstimos de baixos interesses, para encorajar pequenos negócios dentro das favelas etc., objetivos levados bravamente e com sucessos que não podem ser considerados insignificantes, alguns anos atrás, por Rubem César Fernandes… Ou sua extensão lógica, o Viva Favela, com a intenção explícita (para citar Sorj uma vez mais) “de mudar a maneira como a mídia retrata as favelas, para criar novas histórias que não se concentram simplesmente no assunto da violência, mas mostrar a plena realidade da vida nas favelas – sua riqueza humana e cultural e os esforços da maioria de seus habitantes para levarem uma vida com dignidade”. Pequenos passos, talvez, que não sopram forte o bastante para quebrar a armadura do ressentimento mútuo e a indiferença moral lançada e reforçada por anos entre os moradores “do morro” e “do asfalto” do Rio de Janeiro – mas mesmo assim um início. A escolha é, afinal, entre erigir paredes de pedra e aço, ou desmantelar as cercas espirituais. E por favor, tomemos nota de que cada uma das duas escolhas opostas, uma vez tomadas, tendem a desenvolver capacidades autopropulsoras e “auto-intensificantes”.

(Bibliografia utilizada pelo entrevistado)

Teresa Caldeira, ‘Fortified Enclaves: The new Urban Segregation’, in Public Culture 1996, pp.303-28. 29

Nan Elin, ‘Shelter from the Storm, or Form Follows Fear and Vice Versa’, in: Nan Elin (ed.), Architecture of Fear, Princeton Architectural Press 1997, pp.13, 26. 30

Steven Flusty, ‘Building Paranoia’, in: Architecture of Fear,pp.48-52. 31

Richard Sennett, The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life, Faber & Faber 1996, p. 39, 42.

Anna Minton, Ground Control: Fear and Happiness in the twenty-first-century City, Penguin 2009, p.171

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Citie, Random House 1961

Artur Domosławski, Swiat Książki, Gorączka Latynoamerykańska (Latin-American Fever), Warszawa 2004.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Caso deseje comentar esta matéria ou complementar alguma informação deste Blog, envie suas considerações para nós. Agradecemos suas visita.